我们曾多次到贵州出差和旅游。以前贵州留给我们的印象是,经济发展落后、道路交通不便、旅游设施较差。但是三年前的黔南行却让我们对贵州有了新的认识,尤其是旅游服务设施的改善,让我们看到贵州的变化。华夏神州研学团的“夜郎文化之旅”,深入贵州西部的古夜郎国青铜文化中心,吸引我们再赴贵州。

今年四月初,我们与热爱国学的团友们在贵阳相聚,一行人从贵阳出发,乘车向西到达织金县,参观了“中国十大奇洞之首”的织金溶洞;向北到达黔西县的百里杜鹃风景区,继续向西到达大方县,入住慕俄格古城;在位于贵州西北的毕节市停留,参观了毕节博物馆,然后驱车前往赫章县的可乐古夜郎遗址后,再前往最西部的威宁县草海;从草海继续向西到达云贵交界处的云南曲靖市宣威县,见识了偏远封闭的可渡古村;之后折返向东至六盘水水城,参观了三线建设博物馆后,继续向东到达六枝特区,参观六枝梭嘎生态博物馆;从六枝向南至关岭县,在关岭附近的贞丰县,参加了萝卜寨布依族的三月三祭祖活动、游览了竹林石堡,沿途领略了双乳峰和花江大峡谷风光;之后向北到达镇宁县,趁团友参观黄果树大瀑布之时,我们则考察了镇宁县扁担山乡的母亲水窖项目;向东到达安顺市后,参观了又一喀斯特名胜景观--龙宫;在安顺市平坝区的大山深处,参观了有600多年历史的天龙屯堡古镇;最后从安顺返回贵阳,结束了我们黔西的“口袋”行。

短暂的10天黔西行程中,我们从博物馆的考古文物中,了解贵州的地质地貌与生物生态的演变、民族的发展与历史的变迁;从喀斯特地貌的奇特景观中,领略大自然赋予贵州的神奇与生态特点;从山区偏远的古村和浓郁民族风情的古镇与村寨里,感受当地民风的质朴与文化的多元化;从一座座高架桥、一个个穿山隧道和一条条通向边远山区的高速公路,见证贵州发展的速度和国家改革开放给贵州带来的变化;从旅游资源的开发与增长的速度思考发展与环保的平衡重要性。此次相对深入的旅行,让我们看到贵州近年来的进步,对贵州有了更全面的了解。

一、数亿年前的沧海变成如今的喀斯特地貌

地球上两个喀斯特地貌带,一个在欧洲的巴尔干半岛,一个在亚洲中国的西南。被列为世界自然遗产的中国南方喀斯特地貌面积约为五多万平方公里,约以贵州为中心。

贵州的山层峦叠嶂,遍布着溶洞和天坑。全国经过考察探险发现的几十个长度超过10公里的溶洞中,贵州就占了三分之二。贵州地下河分布广泛,全省有1130条地下河,因此贵州地下水源丰富,且埋藏很浅。因可溶性岩石受到水的冲蚀和溶蚀作用而形成的喀斯特地貌,地表面的形态呈石林、峰丛、溶蚀洼地和岩溶湖等;地下则呈现溶洞(洞穴)。

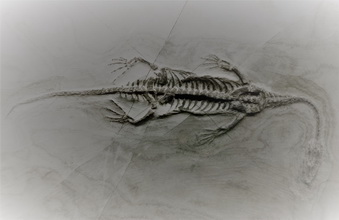

在贵阳和织金洞景区,我们分别参观了“贵州省博物馆”和“织金洞博物馆”。博物馆内珍藏的数十万件文物、化石和标本,展示了贵州丰富的古生物化石资源和历经远古地质时期不同的生命形态。这些沉淀了十多亿年来地球结构变化历史的化石文物告诉我们,贵州在两亿年前曾经是潮起潮落的汪洋大海,两亿年后完全脱离海域成为陆地,逐渐演化成为今日贵州高原之地形。

在省博物馆,我们惊奇的看到了罕见的两亿多年前(三叠纪中期至晚期)的贵州龙和关岭动物的化石、看到了被称为“早期生命摇篮”的六亿多年前(寒武纪生命大爆发之前)的动物与生物化石,也看到了距今十余万年的“桐梓人牙化石”。 这些从结构较为简单的低等动物到结构较为复杂的高等哺乳动物的化石,都是地球生命历史的记录。作为“地层和古生物宝库”,贵州不虚此誉。

在织金洞博物馆里图文并茂的展示,让我们增添了对地球的构造、地质的变化、板块的运动、岩石的循环、化石的形成等科普知识的了解,也对贵州高原的海陆变迁和地质特征及织金洞在形成过程中河谷的形态变化、河流的侵蚀、岩溶的作用、峰丛和溶洞的形成有了大致的认识。

游览织金洞和龙宫这两个典型喀斯特地貌的大溶洞,让我们实地感受到大自然的奇特和贵州丰富的旅游资源。

1980年才被发现、1985年才正式对外开放的织金洞世界地质公园,位于贵州高原西部织金县官寨乡。作为中国国家自然遗产,具有大、奇、全三个特点:大,体现在它的面积:地质公园景区占地面积170平方公里,已发现的织金洞内总长10多公里,洞中的溶洞大厅密集,3000平方米以上的大厅就有13个,其中上万平方米的大厅就有6个;奇,体现在其熔岩堆积形态的丰富性:各种富于想象的景观栩栩如生、惟妙惟肖;全,体现在其囊括了熔岩堆积形态的所有类型:洞中的石盾、石笋、石花、卷曲石、碧流石、月奶石等等比比皆是,应有具有,展示了喀斯特洞穴演化的完整性和系统性。

我们在溶洞中上上下下穿过了13个大厅,两个多小时,才走了3公里。巨大的溶洞空间和千奇百怪的熔岩堆积形态令人震撼。漫步在光怪陆离的熔岩洞壁流石之间,我们在洞中看到了世界上最高达细长的钟乳石、看到了几十根高大40米石笋组成的巨型石笋群和与石笋相伴的高大石柱、看到了各种形状的水晶卷曲石….我们为大自然的神奇而感叹、为我们国家能拥有如此罕见的自然遗产而自豪。织金洞仅是织金大峡谷景区的一部分。景区中还包括保护完好的大峡谷、天窗、天坑、暗河、绝壁等喀斯特地貌景观。观织金洞后,感受如文学家冯牧的这句“黄山归来不看岳,织金洞外无洞天”所言。

位于安顺的龙宫同样令人震撼。安顺处于华南喀斯特地貌的中心地带,境内密布着1200多个溶洞和100多个瀑布,包括著名的黄果树和龙宫,还有诸多国家级和省级的峡谷和森林公园。被誉为“中国最长和最美水溶洞”的龙宫长达15公里。

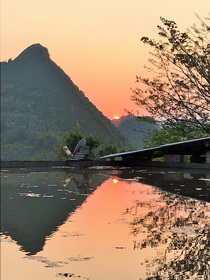

我们进入景区后,一路观赏喀斯特地貌特征的明湖和山景风光,来到中国最大溶洞穴瀑布的“龙门飞瀑”前,在高达38米的瀑布下,看到面积达1.25万平米的龙宫天池。乘船入龙宫内,我们在宛如龙王宫殿般的地下暗河溶洞中,欣赏洞中千姿百态的钟乳石,在灯光的照射下,五光十色的水溶洞给人无限的遐想。

我们还游览了竹林堡石林。贵州石林是典型的溶蚀喀斯特地貌的奇观。在新扩建的双乳峰公园内,游客可以沿栈道行走,观赏石林奇观。

二、穿越时空的历史遗址展示中华民族文明的传承

此行的主题是夜郎文化,然而我们却从多角度看到了贵州在我国发展进程中不可忽略的历史亮点。尽管当我们乘车颠簸数小时后到达赫章县的可乐古夜郎遗址处时,除了一个立在路边杂草丛中的石碑外,完全不见任何古夜郎文化之遗迹,但是在其他方面我们对贵州历史的了解和收获却大于预期。

在地处川、滇、黔结合处的毕节地级市,我们参观了毕节博物馆。博物馆丰富的展示内容,让我们得以了解,毕节地区是中国南方人类发源地。因黔西观音洞遗址的发现,而有“北有周口店、南有观音洞”之说;毕节是古夜郎政治经济文化中心。在毕节地区,古夜郎遗址发现的最多,墓葬品最丰富;毕节是川、滇、黔三省重要枢纽,茶马古道的重要一段。不同时期的古道都在此留下印记[注1]。

毕节是三省红都和长江以南最后一块革命根据地。1936年,红军长征经过黔西,在毕节建立苏维埃川滇黔省革命委员会。在西进云南咽喉地的安顺平坝县天龙屯堡古村寨,我们了解了600年前明代朱元璋大军征南入黔,“屯田戍边”的士兵繁衍生息的历史。在六盘水水城,我们参观了与环境优美水城小镇融为一体的三线建设博物馆,了解了60年代中期开始的三线建设的战略背景与贵州的重要贡献。

1、 夜郎古道让夜郎不再自大

司马迁的《史记》中记载“西南夷君长以什数,夜郎最大”。当时夜郎国是我国西南部最大的少数民族君长国。

由于交通不便,与外界缺乏交流,夜郎国君自认为自己是世界上最大的国家。据说,作为中国历史上神秘的三大古国之一,夜郎古国与消失在沙漠的楼兰古国以及如今是旅游胜地的大理古国一起,丰富了大中华的民族文化[注2]。大约始于战国时期的夜郎,至西汉汉武帝开发西南夷后,被汉成帝纳入中国版图,前后约300年历史。

省博物馆“王的盛宴”馆和毕节博物馆收藏的从赫章县可乐民族乡出土的商周至秦汉时期文物中,反映了这数百年间夜郎民族的文化及与汉文化相融的历史。资料显示,夜郎古国的历代君王实施“治国安邦”的人性化管理,将先天八卦历法运用于生产和生活之中;以十二生肖分成的各部族部队纪法严明,平时务农、战时卫国。夜郎国民族和谐、疆域扩展,成为“东至楚江、北抵大江、西接滇国、南括交趾”的大国。[注3]秦始皇统一后为有利调兵运粮,一方面派将安抚少数民族归顺,“唐蒙通夜郎”形成的“夜郎道”是成功案例。[注4]另一方面,修建从内地到西南边境的多条道路,包括著名的 “五尺道”[注5]等。道路开通之后,大批汉族移民迁入贵州,促进了贵州与外界的交流,夜郎国也归附中原,因封闭形成的夜郎自大从此终结。

今天的贵州喀斯特地貌大地上,我们看到,从城市到乡村,高速公路纵横畅行、桥梁和山体隧道紧密连接、电厂和风电林立;网络数据的传送更是瞬间而至。据工信部的统计,贵州所有万人村庄的4G覆盖率达到百分之百。夜郎自大与贵州彻底告别。

2、时光更迭但明风依旧的天龙古堡

在喀斯特地貌大山深处的安顺平坝县,居住着一个特殊的汉族群体--屯堡人,因与周边少数民族村寨迥然有异的汉族文化,被人们称为“屯堡文化”。

明朝时期朱元璋为了永固江山,采取了“屯田戍边”的政策,调北镇南,从江浙等地调集兵力,在滇黔古驿道两侧产粮区和关隘广设”屯堡”。天龙屯堡的位置得天独厚,是历史上顺元古驿道上最为重要的一处驿站,当时名为“饭笼驿”。

屯堡是屯田戍边时散落在云贵高原的屯军部队村寨总称。屯为军队村寨,堡为商人和百姓居住的村寨。屯堡的人们过着七分屯田三分操练的日子,代代相传,并保留着明代江浙习俗。目前居住人口有5000多人(多为老人与妇女)的天龙古寨,仍保留着600多年前的古墙、古道、古树和古民居。

从屯堡的石门入口进村,我们看到楹联上写着“滇喉屯甲源出洪武十四年,黔中寓兵流长华夏千秋史”。沿着两旁是古建筑房屋和商铺的石板古道和错综复杂的古巷子,我们来到“演武堂”,观看了明代军人的“地戏”、[注6];在曾经是富户人家的毛家大宅两层楼里享用了当地特色午餐;在“四世同堂”的大户里,听78岁主人讲述家族重视教育、传承儒家文化、养育出色人才的历史;在一所破旧的将军宅院里,了解了大院主人--国民党抗日将军的爱国捐躯事迹。在村寨,我们还参观了集儒教、道教和佛教一体的三教合一教堂和学堂。巷院中,有不少前发高束、头包青帕、身着“凤阳汉装”的老年妇女在卖小商品。与村寨的老人接触,我们感到,他们有比较强烈的优越感,说话有点横。猜测是因其前辈们为明王朝开疆扩土的功臣而让他们居功自傲造成。这也难怪,毕竟拥有600年多年的历史,并世代与众不同。

3、长征中的革命根据地、抗战的大后方、备战的大三线

在中国革命的历史上,1935年的遵义会议成为中国革命走向胜利的转折点。之后,红军四渡赤水、强渡乌江、抢占娄山关,终于摆脱了几十万敌军的围追堵截。我们在黔西的毕节,顺便参观了“苏维埃川滇黔省革命委员会旧址”和“红六军团政治部旧址”,粗略了解了在中央红军战略转移的过程中,红二、六军团在黔西建立革命政权,发动群众,配合中央红军开展革命活动的这段历史。

据展览介绍,在短暂的四个半月时间里,贺龙、任弼时、关向应、王震等领导的红二、六军团在毕节建立了苏维埃川滇黔三省革命委员会和各级革命政权,组织游击队、动员数千名百姓参加红军,并补充军粮和军服,为红军进行战略转移配置补给、赢得时间和人心。

抗战时期,贵州是全国抗日的大后方。随着日军的侵入,大量机关、工厂和学校从内地迁入贵州,人流和资金流的涌入,使战时经济繁荣,交通也快速发展。黔西南晴隆的24道拐公路(现为鸦关)就是在二战期间为输送战略物资,于1935年动工修建的山间盘旋公路,成为抗战时期重要的军需物资运输通道。

备战时期重要的后方建设基地。

在贵州西部六盘水水城,我们参观了几年前新建的三线建设博物馆。与水城小镇成为一体的三线建设博物馆,还原了60年代中期三线建设的环境与场所,博物馆内详尽的分类介绍,更让我们全面了解三线建设的历史背景与战略布局。

我们这一代人,虽然经历了那个时期,也了解三线建设,但是所知限于表面。从介绍中我们了解到,鉴于我国当时面临的国际形势[注7]和国内工业与军工的布局[注8],中央制定“备战、备荒、为人民”的方针,将全国按地域分为一线、二线和三线的战略布局[注9]。贵州作为三线建设的重要地域,被确定为与四川攀枝花配套开发的重点地区。邓小平亲临西南三线,为贵州及六盘水(六枝、盘江和水城)绘制三线建设蓝图。经过十多年的艰苦奋战,数十万三线建设大军在贵州高原上分别建成了煤炭、钢铁、电力、航天、航空、电子、化工、有色冶金等一大批实力雄厚的产业基地,使贵州成为国家坚实的战略后方。同时,三线建设也优化了贵州的工业结构和基础设施。

观后的感觉是,中央当时的重大决策很英明,有魄力;人民的精神与奉献很感动。作为同时代的过来人,那些激动人心的画面和鼓动人心的口号确实能引起我们心灵的共振。那时的人们很单纯,只想贡献,不计回报。参观结束后,我们在园中的“三线大食堂”午餐。环境和饭菜已完全没有当年的味道。

从古至今,贵州因崇山阻隔而封闭、因人烟稀少和偏远而成为迁徙和流放之地、因远离沿海和内地而成为战时的大后方和建设基地。在基础设施不断完备、一个个天堑高架桥和无数个山体隧道将险峻的山峰相连的今天,贵州正在将其打造成现代化的工业资源开发、自然生态文明和山地旅游大省。

三、浓郁的民族风情与质朴的乡村民风

贵州是多民族省份,世居的民族就有18个,其中以汉族、苗族和布依族居多。此次黔西行程中的活动安排,让我们有机会近距离的接触少数民族和偏远山区村落的村民,对他们的生活习俗和民风有所了解。

少数民族并不像我们想象的那么落后。

毕节博物馆中馆藏的出土文物显示,五、六十万年前,黔西观音洞开创了远古文明;新石器时期,黔西先民拥有了陶器制作和原始农耕技术;商周至战国时期,毕节先民从洞穴走向旷野屋居,并掌握了青铜冶炼技术;蜀汉时期,彝族火助诸葛亮南征有功,建立了罗甸国,奠定了千年彝文化基业。

令我印象深刻的几点:一是彝族文化的先进性高于我们的所知。有着3000多年历史的彝族,在毕节有1400多年的统治历史,其语言文字自成体系,在哲学、历史、天文、历法、艺术、法律、医药、伦理、教育等方面都有大量彝文古籍记载。二是东西方文化交流早已在黔西存在。清朝时期,英国传教士到毕节威宁传教,创办边远极贫地区文化教育事业,帮助苗族人创建了苗文、开创了中国男女同校的先河、修建了贵州第一个足球场等等,在这偏远的山区,留下了东西文化交流和扶贫的遗产。其实,贵州作为远古人类迁徙的通道之一和茶马古道的重要一段,与世界的交往早已存在。

完全没有商业气息的布依族祭祖活动。

在黔西南州的贞丰县萝卜寨-这个中国最大的布依族寨子中,我们有幸参加了布依族的三月三祭祖活动的部分仪式。[注10]在其中“转场”仪式中,穿着蓑衣的男性将草编的长龙烧掉,称为“化龙”,意在去除邪恶。在仅允许男性参加的祭祀程序中,寨老议榔[注11],并杀猪祭祖。在开阔的草地上,我们参与了布衣族妇女向游客分享布依族食品的活动。穿着布依族正式服装的妇女热情的让我们品尝她们自己做的五花饭、腊肉和玉米酒,并唱歌给大家听。

赶上在少数民族村寨亲临祭祖仪式,很不容易。从中我们了解了布依族祭祖习俗的保留与传承,感受到布依族人的热情与淳朴,分享她们多姿多彩的文化生活。

与我们在其他地方参加的少数民族活动不同,这次参与的活动丝毫没有商业化的味道,人们很淳朴、得体、大方。期间我与贞丰县的一位负责宗教事务的布依族干部聊天,他热情的给我介绍布衣族的风俗和国家的少数民族政策。在村寨活动结束时,老伴还接受了贞丰县电视台记者的采访。

古村中文明有礼的孩子与热情质朴的老人。

在蜿蜒的盘山公路和县道上行驶了三个多小时,我们来到贵州最西部与云南曲靖市宣威县接壤的可渡古村。这个偏远的山村,在历史上曾经是“秦道明关、入滇咽喉”, 是东西往来最频繁的驿道,云南的铜矿、苏杭的丝绸,经马帮商队运往各地。由京城发往云贵的政令,也在沿途各个驿站的协助下加急传往各目的地。几百年过去,如今村子里还保留着明代朱元璋派军30万征南时修建的南北关口、古戏台和古炮台。

在这个有着厚重历史的古村里,破旧的老房、关隘和石板道留下历史的沧桑。我们看到一群孩子们在河边嬉耍、老人们聚在树荫下乘凉、两个眉目清秀的初中女孩在古戏台前的老树下休息。我俩走上前去与她们搭讪。她们与我交流时,面带笑容,说话得体大方,举止彬彬有礼,表现出自信与教养,完全不像偏远地区的孩子。在一座房屋前当我们与一个脸上布满皱纹的八旬老太太打过招呼离开后,老人从后面追上来,热情的将几个苹果送到我的手里,我们执意要付钱给她,她却坚决不收。在古桥上,一个70多岁的老人主动热情的给我们讲起古村的历史,滔滔不绝,出口成章。当我在村里向两个十来岁男孩打听哪里可以找到洗手间时,其中之一的孩子指给我山坡上的一个土房,然后非常善意并有礼貌的对我说:“我们这里是农村,条件比较差,请理解”。一番话说的我既不好意思,又让我吃惊。短暂的逗留,老少村民言谈行为的点点滴滴,让我们感受到这古村落人的质朴民风和文明素养。

四、寻求资源优势的可持续发展前景

乘车从一个县城到另一个县城,我们看到许多新建的拔地而起的高楼大厦、气派的文体设施建筑和商品琳琅满目的大商店;行驶在群峰耸立的山间公路上,窗外是土地用到极致的一片片梯田绿地和一个个白墙灰顶房屋的村落。昔日狭窄的山路正在被高速公路替代、山峰峡谷之间由一座座宏伟的桥梁洞隧连接;更多的道路和桥梁工程项目正在建设中。据有关资料,世界上最高的100座桥梁几乎都来自云南和贵州。当我们置身于跨越五六百米高的峡谷之间的高架桥上时,真是为我们国家的建设成就而自豪。未来数年,贵州的交通将更加便利,山村的人们会更多的走出去看世界,更多的游客将被贵州美丽的喀斯特地貌风景和多姿多彩的民族风情所吸引。尽管相对于云南,贵州的旅游资源开发的较晚,基础设施建设也相对落后,但是在我们看来,这种差距正在缩小。

从根本上改善民生,提高基层百姓的生活质量。

此行中,我和先生顺便到访了数年前我参与的中国妇女基金会母亲水窖公益资金惠及的安顺市镇宁县扁担山乡花乜村,实地考察了项目资金在贵州乡村的落实和农民用水的改善。考察中获得了意外的收获。

2011年镇宁县扁担山乡村的镇政府利用母亲水窖项目的资金修建了集中供水工程。他们因地制宜,在离村不远的一个小山顶上修建了水塔,用管道将附近溶洞的地下水水用水泵抽到水塔上,再将水塔的水通过管道输送到各家各户。工程实施后,不仅解决了上百户人家和大家畜饮用水的便利问题,而且可以灌溉农田、促进种植业的发展。镇政府从外地引进专业公司,用科技方法种植果树,通过农户参股专业公司的分红方式,增加农民的收入。

当我问起近年来中央大力提倡的精准扶贫政策的效果时,镇长兴致勃勃的给我们介绍了他们镇上的一个名叫伍德芬的布依族妇女如何将家传的蜡染技术,通过创业,带动村民一起致富的事迹。我们在满是人工织布机和一个残疾女工的工坊里,见到了这位布依族妇女。她身着自己制作的蓝白相间、中西结合服装,热情的向我们介绍了她如何将传统的安顺蜡染技术和编织图案与现代工艺及审美观相结合,生产制造出独特风格的文创产品。作为中国非物质文化遗产的一个有代表性的项目,伍德芬带着她的产品参加了贵州文化旅游英国推介会。在推介会上被英国的厂家看中,并当即订购了她的产品。镇长介绍说,由于走出去,现在她的产品供不应求。伍德芬的贡献不仅在于她传承了当地的非物质文化遗产,而且通过招聘和培训村民,参与蜡染产品的生产,给当地约八80人提供了就业机会(包括残疾人),提高了村民的收入水平。我很佩服这位生活在偏远地区,但却有开阔视野与胸怀的少数民族妇女。在考察了母亲水窖项目,并在伍德芬的工坊里欣赏了她的精美产品后,我们强烈的感到,资金对于贫困的农村虽然是重要的,但更重要的是挖掘他们内在的潜力,帮助他们与外界市场的对接,寻求更高质量的发展。在这过程中,传承中国优秀传统文化,建设更美好的农村。我们看到的仅是一个点,了解的也很有限。但是我们相信,国家精准扶贫的政策和帮助落后地区的人民从根本上摆脱贫困各种方式正在产生实际的效果。

保护和利用非物质文化遗产,因地制宜开发旅游资源。

作为有众多少数民族居住的地方,贵州具有丰富的非物质文化遗产。此行中,我们看到政府与民间在保护和利用非物质文化遗产,发展特色旅游资源方面的进步。在六枝特区梭噶乡我们参观了六枝梭噶生态博物馆。与传统博物馆不同的是,该生态博物馆以长角苗族社区文化为中心,突出“社区、遗产、居民、文化记忆与公共知识”等方面向游客展示长角族的文化和习俗。长角苗是苗族的一个支系,生活在贵州西部六枝特区与织金县交界的崇山峻岭之中。他们的生活被看做是人类工业化前生活的活化石。为保护我国非物质文化遗产,北大哲学系毕业的、中国博物馆学会理事苏东海与挪威博物馆主编合作策划、指导创建了生态博物馆。虽然因突然下雨,我们未能到村寨去参观,但是从展览中和体验少数民族习俗的活动中,我们感到这种通过全方位互动的方式,展示宝贵的非物质文化遗产,会给游客更深的印象。

旅游资源的开发与生态资源保护的平衡发展。

近些年,贵州的旅游环境明显改善,游客也明显增多。然而我们在享受贵州特色旅游资源的同时感到,发展与环保、短期行为与长期可持续战略的平衡问题仍然存在:

为赚快钱的短期行为破坏生态环境。位于威宁县内的草海是贵州最大的高原天然淡水湖泊,也是国家一级重要保护湿地和国家4A级旅游景区。当我们兴致勃勃的前往游览时,得知,湖上所有的船只都被政府收购,并统一销毁了。草海的乘船处,大门封闭。岸边的酒店和商店多已关门,街道上十分冷清。原来,针对前几年很多人为了赚快钱而在草场周围违规建房、无照经营,破坏草场生态环境的状况,政府正在大规模的进行治理,将大片的违规建筑推倒拆除,并暂停营业。从长远看,这种治理应该有利于草场生态环境改善,短期内,不仅导致很多人失业,而且游客观光受到影响。

大部分面积为山地的贵州,拥有3800万人口,然而贵州不仅缺乏可耕种的土地,而且石漠化程度严重,不适合发展大农业。但是喀斯特地貌特点的风景却成为贵州发展旅游得天独厚的条件,加之贵州虽然高海拔,但是纬度低,紫外线日照少。气候冬天不冷、夏天不热,成为宜居和四季旅游的好去处。

道路的开通和自然资源的开发在一定程度上也会对稀有生态资源造成破坏。贵州因典型的喀斯特地貌的自然奇观而呈现其绚丽多彩的美丽画面,吸引更多的游客前来观光,便利的交通是必不可少的。然而,最近的一则报道引起了人们对生态资源保护问题的关注。

今年3月,一游客意外的在铜仁发现一个蕴藏世界级石花宝藏的溶洞。这个溶洞在2018年4月中铁修建金斗山体隧道时就打开了,因施工人员没有保护文物的相关知识,而将打穿的洞口任凭裸露在隧道内而照常施工。虽然目前该溶洞已被保护起来,但是在从被挖掘后一年时间里,洞内十分之三的沉积物遭到破坏,洞内的环境也受到一定的污染。[注12]这种不可再生的珍稀洞穴资源的破坏,令人十分遗憾痛心。虽然不是故意而为,但是不文明施工的情况,很难在短期内避免。目前有关部门已高度重视,希望能在立法和执法方面对珍惜资源的保护有实际的作用。

黔西之行让我们在这绚丽多彩的喀斯特地貌大地上,领略其历史的厚重、观赏地质的奇观、接触多民族文化的风情、目睹人们在恶劣生存环境中的艰辛与付出、感受变化中的活力与生机。多彩贵州不虚此名。

2019年5月17日

注释

[注1]:战国时的“ 道”、秦时的“五尺道”、汉代的“西夷道”和“南夷道”、明代的“龙场九驿”等。

[注2]:源自百度

[注3]:源自省博物馆“王的盛宴”。

[注4]:公元前135年,福建番阳地方长官唐蒙请求朝廷开辟"夜郎道",理由为一旦南越有事,即可征夜郎之兵。汉武帝接纳,升任唐蒙为中郎将,征发巴蜀士兵千人,加上运输队伍1万余人,带布帛、珠宝、金银等物资,从合江符关出发,沿赤水河上行入贵州,翻越大娄山,到贵州开展经济文化交流,这即是千古盛传的"唐蒙通夜郎"。队伍经过之地,即成为夜郎古道。

[注5]:秦统一中国后,为了有效地控制在夜郎、滇等地设立的郡县,秦始皇派遣将军常頞率军筑路。五尺道从蜀南下经僰道(今四川宜宾)、朱提(今云南昭通)到滇池,由于道路宽仅五尺,故史称“五尺道”。这条道路尽管狭窄,却和秦始皇在全国其他地区兴修的宽达五十步的“驰道”具有同等重要的意义。是滇蜀之间的重要商道。

[注6]:地戏表面词义是席地而围坐看戏。演员面蒙青纱,穿着简单的战裙,手持短小的木制兵器,在锣鼓声中开战。是洪武年间军队指挥官从南京带到此地并流传至今。

[注7]:当时的国际形势是:南面,美国对越南战争逐步升级,战火有蔓延到中国的可能;东面,台湾当局在美国军事援助下,企图“反攻大陆”;西面,印度军队不断在边境制造事端;北面,苏联已派重兵驻扎中蒙边界,战略导弹也直指中国。--源自展览介绍

[注8]:工业布局过于集中。全国14个百万人口以上的大城市集中了约60%的主要民用机械工业和52%的国防工业。--源自展览介绍

[注9]:东北地区为一线、中部地区为二线、西部地区包括贵州在内共13个省为三线。--源自展览介绍

[注10]:按照布衣族的习俗,三月三祭祖活动分为“扫寨”、“转场”、“躲山”、“祭祀”、“议榔”、“求雨”、“聚餐”和“封虫”8个程序。

[注11]:布依族议榔规,是布依族先民民主制度的遗存,因其公平合理,沿袭至今。

[注12]:源自2109.4《中国国家地理》刊物

参考书籍:

《美丽贵州》